合成孔徑雷達(SAR)基本概念

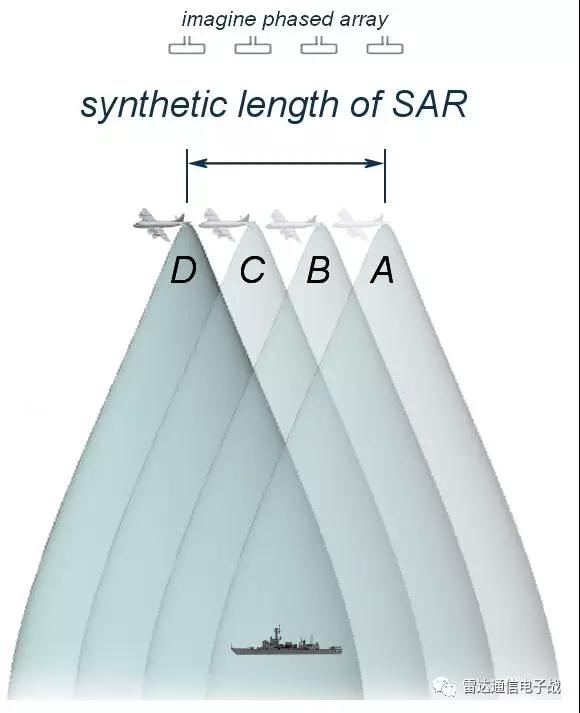

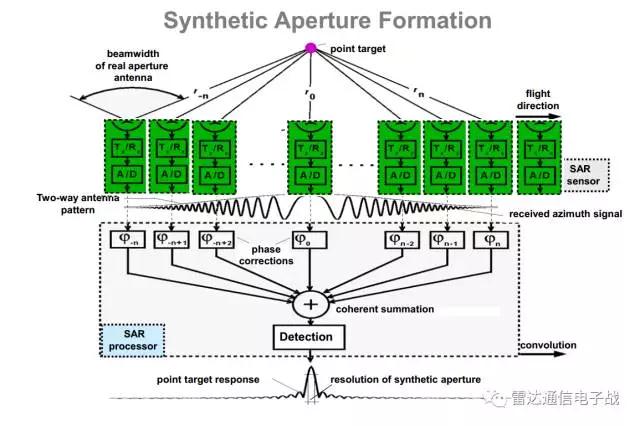

合成孔徑雷達天線往往僅用單個輻射單元,沿一直線依次在若干個位置平移,且在每一個位置發射一個脈沖信號,接收相應發射位置的雷達回波信號并儲存起來,然后通過信號處理的方法產生一個等效的長的線性陣列天線。

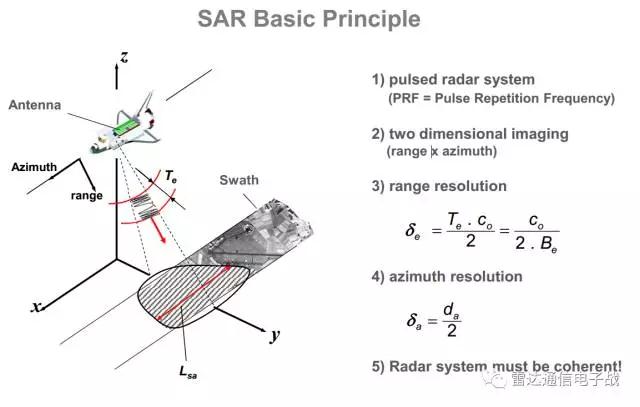

SAR通過脈沖壓縮技術改善距離分辨力,通過合成孔徑技術改善方位分辨力。合成孔徑雷達的特點是分辨率高,能全天候工作,能有效地識別偽裝和穿透掩蓋物。

SAR思想的產生

合成孔徑的概念始于50年代初期。當時,有些科學家想突破經典分辨力的限制,提出了一些新的設想:

● 利用目標與雷達的相對運動所產生的多普勒頻移現象來提高分辨力;

● 用線陣天線概念證明運動著的小天線可獲得高分辨力。

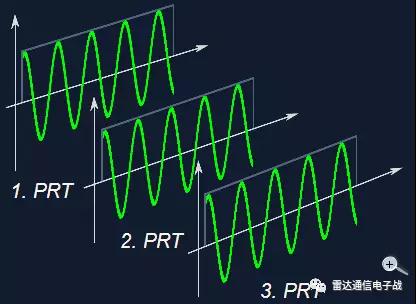

相參性

要想通過在不同的位置發射信號并收集后再聯合處理,那么首先就要確保發射的脈沖是相參的,發射信號、本振電壓、相參震蕩電壓和定時器的觸發脈沖均由同一基準信號提供,接收機也需要具備很高的時間精度。相參性是SAR系統獲得高分辨率的必要條件。

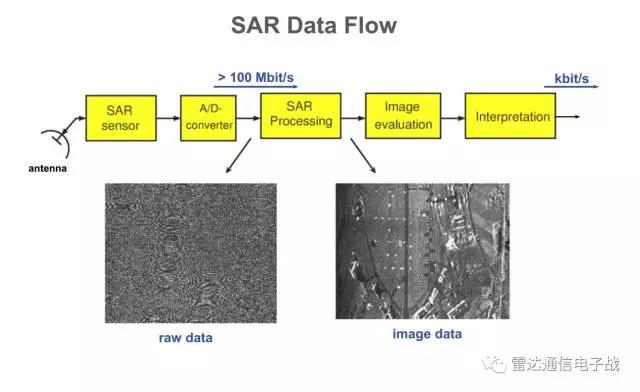

SAR回波的存儲與處理

SAR是需要存儲雷達回波,由于數據不是同時采集的,需要對一定的時間間隔內接收的信號進行運算。 A/D轉換之后對數字信號進行存儲,選擇存儲介質必須考慮到信息記錄的速率、記錄的數據容量、完成方位壓縮和脈沖壓縮時存儲數據的讀取速度。

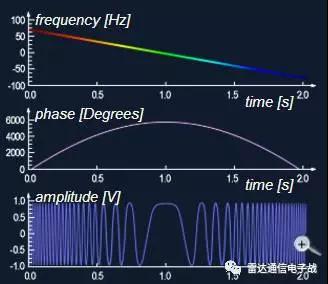

多普勒歷程

隨著平臺的運動,地面目標逐漸進入雷達波束,平臺接近目標時多普勒頻率為正,遠離目標時為負,頻率隨時間變化曲線的斜率為負,目標的多普勒歷程如下圖所示。

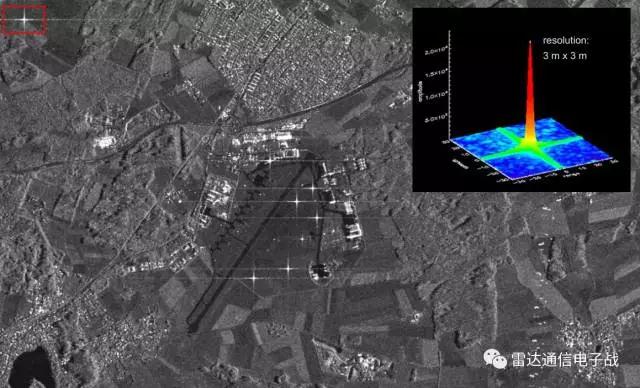

SAR的分辨率

SAR的距離分辨率主要由發射信號的帶寬決定。而SAR方位向理論分辨率等于天線孔徑的一半,高的分辨力要求采用小的天線而不是大的天線,并且與距離和波長無關。當然,受到其他因素的影響,天線孔徑也不可能無限小。

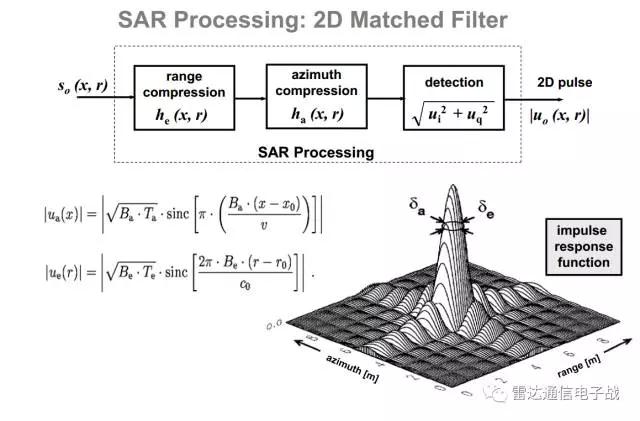

SAR處理過程

首先SAR天線在每個位置發射脈沖信號并接收目標回波并按順序存儲,然后通過二維匹配濾波實現目標的距離和方位向的高分辨。

運動補償

SAR信號處理是假定雷達隨飛機做直線等速飛行。實際上,運載天線的飛行器總是與這種典型的直線等速飛行狀態有偏差的。因此就需要用輔助設備來補償非直線運動。

運動補償設備必須包含能檢測飛行路線與直線路徑偏離的傳感器,可以用各種方式使用此敏感元件的輸出。為了完善運動補償,還必須調整接收信號的相位,以補償實際天線與理想的形成合成天線位置之間的偏移。

極化合成孔徑雷達

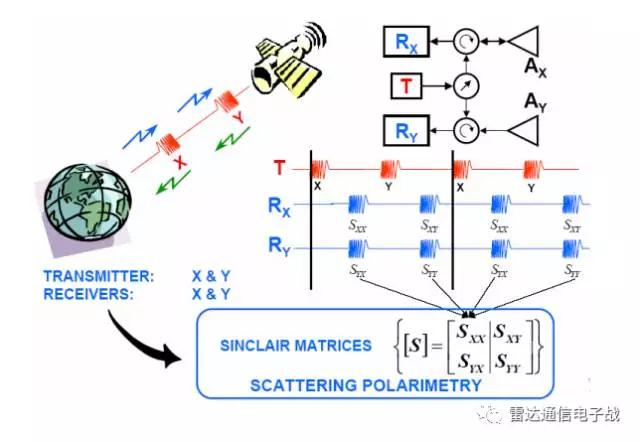

極化是電磁波的本質屬性之一,是除頻率、幅度、相位之外的又一維重要信息。電磁波的傳播和散射都是矢量現象,而極化正是用來研究電磁波的這種矢量特征。SAR系統常用四種極化方式——HH、VV、HV、VH。

雷達發射的能量脈沖的電場矢量,可以在垂直或水平面內被偏振。無論哪個波長,雷達信號可以傳送水平(H)或者垂直(V)電場矢量,接收水平(H)或者垂直(V)或者兩者的返回信號。

單極化是指(HH)或者(VV),就是水平發射水平接收或垂直發射垂直接收。氣象雷達領域那一般都是(HH)。

雙極化是指在一種極化模式的同時,加上了另一種極化模式,如(HH:水平發射水平接收)和(HV:水平發射垂直接收)。

全極化技術難度高,要求同時發射H和V,也就是(HH)(HV)(VV)(VH)四種極化方式。

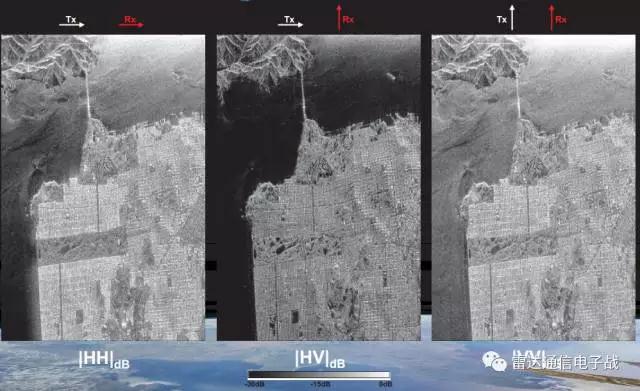

電磁波的極化對目標的介電常數、物理特性、幾何形狀和取向等比較敏感,因而極化測量可以大大提高成像雷達對目標各種信息的獲取能力。下圖是同一個地區不同極化方式下的成像結果。

雷達極化已經發展成為一種比較成熟的技術,在農業(分辨不同的農作物耕地)、森林(植被高度、衰減系數等生物量的估計、物種識別)、地質(地質結構描述)、水文(表面粗糙度和土壤濕度估計、雪濕度估計)、海冰監測(冰齡和厚度估計)和海洋學(波特性估計,熱和波前探測)等很大范圍內都得到廣泛的研究和應用。

通過對雷達目標和地物雜波的極化特性測量與分析,可以實現對不同目標的分類與識別,這在雷達抗干擾領域的作用也日漸突出。

SAR應用領域

合成孔徑雷達主要用于航空測量、航空遙感、衛星海洋觀測、航天偵察、圖像匹配制導等。它能發現隱蔽和偽裝的目標,如識別偽裝的導彈地下發射井、識別云霧籠罩地區的地面目標等。

原來來自雷達通信電子戰(微信號:SAR-ECCM)。